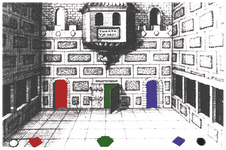

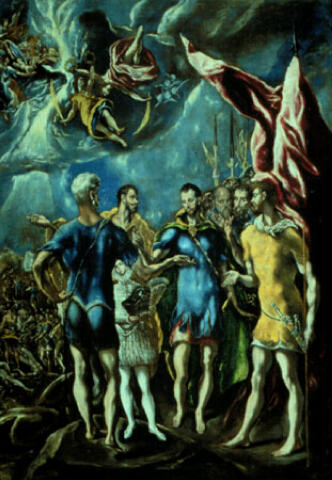

La historiadora Frances A. Yates, colaboradora de E.H. Gombrich en el Warburg Institute de Londres, realizó en los años cincuenta uno de los trabajos más esclarecedores sobre la memoria y su papel en la cultura, tanto en la creación científica como en la literaria. Uno de los puntos más destacados de esta obra es su análisis del arte medieval, cuyo eje primotdial es la hipótesis de que la inclusión de lemas o sentencias en los dibujos y la deformidad de las figuras, normalmente interpretadas como "falta de pericia", son, en realidad, producto de una antigua tradición proveniente de la Retórica de Aristóteles (como recordarán, el filósofo de Epiro dividió la Retórica en cinco partes: inventio, dispositio, elocutio, memoria, pronuntiatio) y que luego continuarían, entre otros, Cicerón (De oratoria, De inventione), Tulio, Quintiliano. No en vano una de las obras que mayor influencia tuvo entre los escolásticos, principalmente en Alberto Magno y su discípulo Tomás de Aquino, fue el Ad Herennium, que durante mucho tiempo se adjudicó, equivocadamente, a Cicerón. Esta tradición, cuyo creador, si debemos seguir las fuentes clásicas, fue Simónides en el siglo V a.C., preconizaba la existencia de dos tipos de memorias: la memoria natural y la memoria artificial (en referencia a un arte que perfeccionaba la memoria). Esta memoria artificial sería aquella que permitiría recordar con prontitud y exactitud grandes textos y hechos. Cicerón mencionaba en su De oratoria la memoria "divina" de hombres como el griego Metodoro de Escepis, consejero del rey Mitrídates del Ponto (s. I a.C.), que era capaz de recitar textos desde el final al principio sin error. La técnica que recomendaban era la ubicación de cosas en un "edificio", lugar o "loci" de la memoria. Esos loci serían llenados con imágenes que nos permitieran recuperar palabras precisas de un texto, eso sí, con unas proporciones determinadas, como, por ejemplo, prescribía Quintiliano, los objetos debían ser dispuestos en soledad, porque la saturación de objetos pone en peligro la claridad de la recordación (este concepto de soledad, "solitude" en latín, fue cambiado por el de "sollicitude" en la obra de Tomás de Aquino, y adquirió entonces unos tintes impropios a esta tradición -pese a la interpretación próximo que se pueda realizar entre soledad y solicitud en este caso-; incluso Alberto Magno, en una obra previa, extendió la idea de que Quintiliano pretendía que la memoria se ha de ejercitar en soledad, cara a los humanistas monacales de la Edad Media...). Además, esa idea tuvo una gran relevancia en las imágenes utilizadas en manuscritos de la época, así como en la decoración de iglesias: recuerden, si no, el Notre Dame de Paris de Victor Hugo, el momento en que entra en la colección de la iglesia el primer ejemplar impreso, y cómo el prelado vaticina fáusticamente: Ceci tuera cela (Esto matará esotro, refiriéndose a la catedral). Las iglesias, pues, estaban realizadas, como se sabe, para recordar a las gentes los castigos destinados los pecadores, y otras doctrinas de la iglesia como institución, de ahí la colocación de inscripciones que observamos ad nauseam en los grabados de ese período. Se hacía, pues, imprescindible hallar imágenes de gran poder reminiscente, que se pudieran recordar fácilmente. Parece, pues, que la hipótesis de Yates es fuerte, y uno de los ejemplos más importantes de esta obra los toma de la Capella degli Scrovegni de Padua, cuyos frescos fueron realizados por Giotto di Bondone. No sólo los cubículos donde se sitúan las virtudes y vicios, que recuerdan a numerosos ejemplos dados en otros tantos manuscritos de monjes durante la Baja Edad Media y el Renacimiento (encontramos una réplica en la obra de un monje alemán del XVI, Johannes Romberch, Congestorium artificiose memoria, con grabados donde se establece la longitud de las habitaciones del edificio de la memoria donde se colocarán los objetos o imágenes), sino por la deformidad de muchas de las imágenes que allí observamos. Es digno de recordar -nunca mejor dicho aquí- que Giotto pintó tales frescos por orden de Enrico Scrovegni, quien pretendía expiar así los pecados de su padre, conocido usurero.

Una de las imágenes que mejor podrán retener en la memoria es la de la Envidia, representada por una mujer ardiendo en la hoguera, de cuya cabeza surge una serpiente que ataca directamente a sus ojos. Creo que esta hipótesis requiere de nosotros una revisitación de las ideas que sobre este arte tenemos, caragados de una nueva teoría que nos haga ser más críticos. Giotto no sólo fue una gran pintor, descubridor de técnicas casi olvidadas como el scorzo (vemos perfectamente en estos frescos su capacidad para crear profundidad), sino un artista culto, conocedor de esa tradición, como demuestra Yates, y la responsabilidad de ser críticos está, por lo demás en nosotros: Gombrich decía, simplificando al máximo la historia del arte hasta el Renacimiento: "los egipcios pintaban lo que podían, los griegos pintaban lo que veían y los medievales pintaban lo que sentía" (cito de memoria del libro Historia del Arte). Yo diría con Yates que los medievales pintaban lo que pretendían que se memorizase. Panofsky, en su obra Estudios de la perspectiva, nos habla de la gran destreza que muchos de estos maestros medievales poseían para eludir los fallos de la perspectivas en sus obras, sobre todo en el centro de los lienzos, donde solían confluir, entre otros, las líneas del suelo: éstos colocaban en esa parte del cuadro un pie en medio scorzo o un traje que ocultase tal error. Parece claro que nuestros ojos han de limpiar sus prejuicios para ver y recuperar el arte medieval. Quizás Giotto es un buen comienzo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario